Heiner Hiltermann, Journalist und Autor

"Die Altstadt wird wieder aufgebaut!" Der junge Mann im Restaurant in Shangri La ist zuversichtlich. Er muss es auch sein: Er arbeitet als Wanderführer hier oben im Himalaya an der tibetischen

Grenze und ist vom Tourismus abhängig. Der aber ist seit dem 11. Januar stark zurück gegangen: Vor drei Monaten vernichtete eine Feuersbrunst den historischen Kern der 1300 Jahre alten Stadt.

Eigentlich ist Shangri La ein fiktiver Ort. James Hilton hat ihn in seinem Roman "Lost Horizon" erfunden: Ein Tal im Himalaya, in dem die Menschen harmonisch zusammenleben und, geleitet von

buddhistischen Lamas, ein biblisches Alter erreichen – das Paradies auf Erden, sozusagen. Shangri La ist allerdings auch ein ganz realer Ort im Norden Yunnans, auf 3300 Meter gelegen. Tibet ist nah.

Bis 2001 hiess der Ort Zhongdian. Dann aber erkannten die Chinesen das touristische Potential des Namens. Seither heisst Zhongdian ganz offiziell Shangri La.

Ein Paradies auf Erden? Wer nach Shangri La kommt, fährt zunächst einmal durch ausgedehnte Neubaugebiete, riesige Gebäudekomplexe, ganz ansehnlich in tibetischem Stil gebaut. Nach

Wohnhäusern sehen sie nicht aus, eher nach Behörden, Verwaltungen, Schulen, Universitäten. Aber wozu braucht ein Paradies solch enormen Verwaltungsaufwand? Die Frage bleibt ungeklärt.

Im vom Feuer vernichteten Ortskern sieht man nur noch russgeschwärzte Ruinen. In den Strassen drum herum stehen noch alte Häuser, sie lassen ahnen, wie es hier einmal ausgesehen hat: stolze,

tibetische Steinhäuser mit reich verzierten Frontpartien aus Holz. Im Erdgeschoss Souvenirshops, Restaurants, Reiseagenturen – sie haben derzeit wenig zu tun, westliche Touristen sieht man kaum und

selbst chinesische Gäste bleiben weitgehend aus.

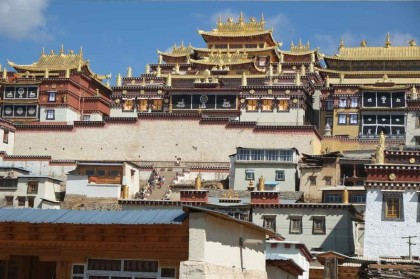

Am Hang über der Altstadt prunkt das tibetische Kloster Guishan Shi in Gold und Rot. Gebetsfahnen ziehen sich in Fülle von Chörten zu Giebelspitzen. Gleich daneben steht die grösste Gebetstrommel

der Welt, 21 Meter hoch, ganz in Gold und nur von mindestens sechs Menschen in Bewegung zu setzen. Tibetische Gläubige sind hier rar, aber ein paar wenige Chinesen mühen sich tapfer, angefeuert von

einem alten Tibeter, der von einer nahen Holzbank aus das spärliche Treiben amüsiert beobachtet.

Kloster, Tempel und Gebetsmühle sind perfekt restauriert, aber die Farben scheinen ein bisschen zu grell, die Mauern zu gerade, die Dachtraufen zu glatt geschnitzt.

Ähnlich ist es am folgenden Tag im Ganden Sumtseling Kloster zwei Kilometer ausserhalb der Stadt: Alles glänzt wunderbar bunt und golden, aber eben mit einem falschen Unterton. Es scheint als

hätten die für die Restaurierung verantwortlichen Chinesen aus Gründen der besseren Haltbarkeit witterungsfeste Chemiefarben benutzt statt der traditionellen tibetischen Naturfarben. Die neuen Mauern

sind aus Beton statt aus in der Sonne getrockneten Lehmziegeln, die Granitfronten sind offensichtlich nur Fassade. Man kann das gut erkennen, weil in den Randbezirken noch viele Gebäude der

Restaurierung harren.

Die wenigen chinesischen Touristen stört das nicht, sie fotografieren sich gegenseitig vor dem Eingangstor, gerne auch in tibetischer Tracht, die geschäftstüchtige Einheimische verleihen. Disneyland

ist nicht weit. 600 Mönche sollen hier angeblich leben. Wir sehen nur eine Handvoll.

Es ist nicht nur die tibetische Kultur, die die Chinesen verkitschen. In Lijiang, drei Fahrstunden südlich von Shangri La, lässt sich das fasst noch besser beobachten. Die alte Stadt der Naxi-Kultur ist von der Unesco als Weltkulturerbe ausgezeichnet. Erstaunlich, denn die Stadt wirkt, als hätte der Europapark einen Themenkomplex "Altes China" errichtet. Die Wände und Dächer sehen so geleckt aus, als wären sie neu. Und im Erdgeschoss der Häuser wieder nur Souvenirläden, Restaurants, Bars. Hier drängeln sich die Touristen, fast ausschliesslich chinesische, sie scheinen sich an der Glätte der Fassaden nicht zu stören. "In China wird alles dem Prinzip der wirtschaftlichen Verwertbarkeit untergeordnet", klagt später in Dali ein junge Chinesin.

Auch Dali, noch einmal zwei Fahrstunden südlich, ist ein Tourismus-Hotspot, auch hier ziehen Reisegruppen aus Beijing oder Shanghai durch die Hauptstrassen. Aber in Dali gibt es in den Nebengassen

noch lokale Märkte, normales Alltagsleben, und die Bai-Frauen ziehen ihre pittoresken grünen Trachten noch aus Tradition an.

In Dali hat sich zudem eine kleine, aber deutlich sichtbare alternative Szene eingenistet. Viele junge Chinesen aus den Grossstädten an der Ostküste kommen hierher, sie geniessen das warme,

frühlingshafte Klima. Sie lassen sich Rasta-Zöpfe machen oder bunte Wollfäden ins Haar flechten, sie tragen manchmal schräge, manchmal schicke ausgefallene Kleidung – so viel Individualität hatten

wir bei jungen Chinesen und Chinesinnen nicht erwartet.

So mancher lässt sich hier in Dali nieder, pfeift auf den gut bezahlten Job in Shanghai und handelt jetzt mit selbstgemachtem Schmuck, mit selbst fotografierten oder gemalten Postkarten, mit

selbst entworfenen Kleidern. Auch unser Hostel strahlt diesen alternativen Charme aus.

Die jungen Chinesen sehnen sich offenbar nach unverbrauchter Natur, nach Bergen, Wäldern und Seen, die bislang nicht von der boomenden Industrie verschmutzt werden. Noch finden sie die im Norden

Yunnans.